ヨガたらしめるもの_[The yogis magazine]Vol.10

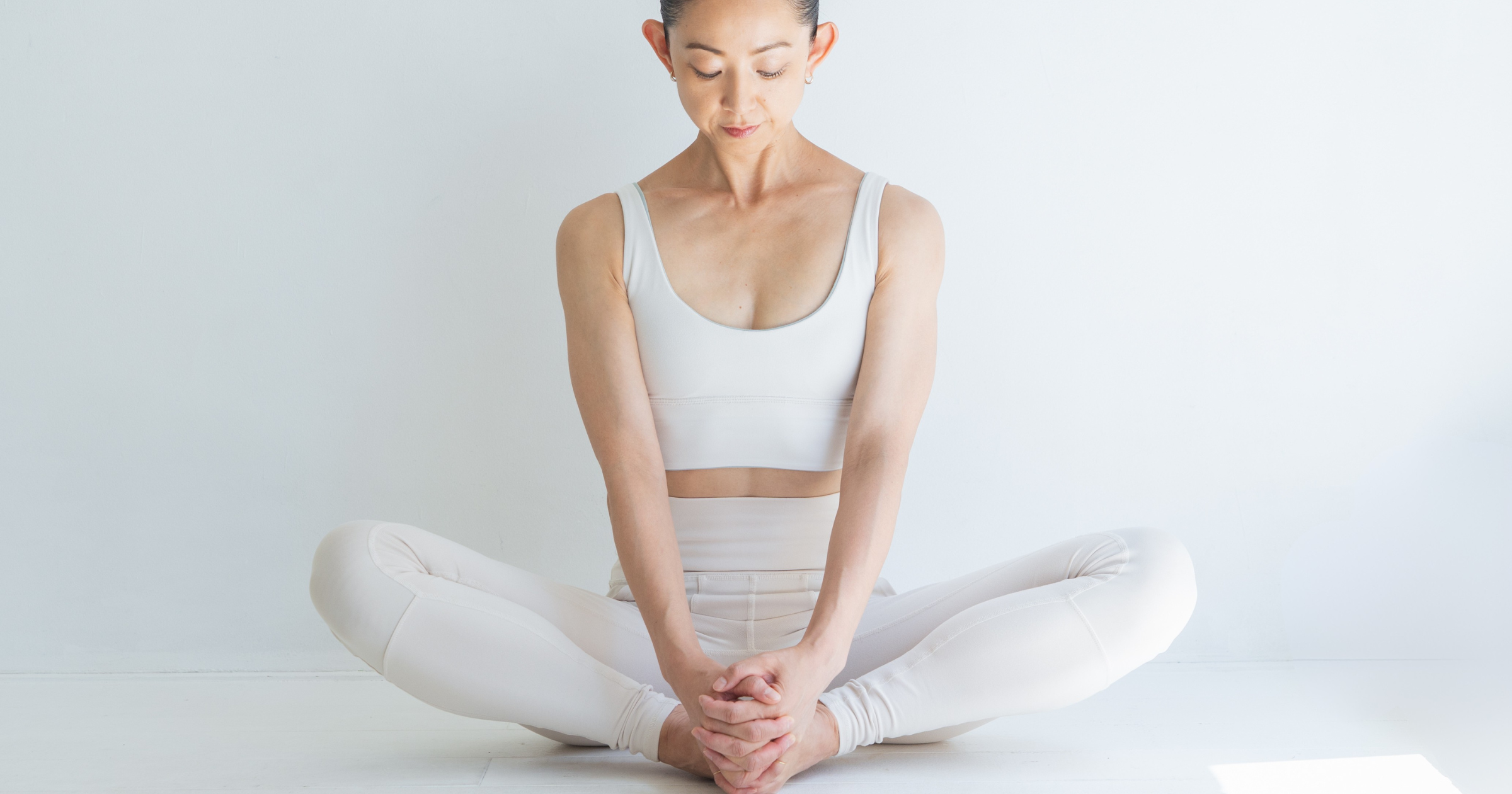

ヨガをヨガたらしめるもの

ヨガの取材を20年やってきて思うのは、ヨガが多様化していること。これは誰もが思うことだろう。ただ、現代の人達に合わせて広がる一方で、誰もが源流を大切にしていることも確か。ヨガの考え方を大切にして、アーサナ、呼吸、瞑想などと真摯に向き合っている。それをどんな形に表現しようとも、ヨガと向き合っていることが、その人をヨガたらしめている。

以前、脚本家の三谷幸喜が、初めて歌舞伎の脚本を書いた時、役者さんに聞いたという話。「歌舞伎とは何か?」。その時、その役者さんはこう答えた。「歌舞伎役者がやれば、全部。歌舞伎です」。

ヨガも同じだと思う。歌舞伎とヨガの共通点は、長いことその道を極めようと切磋琢磨しながら、現代を生きていること。「今」という空気感の中で、どう在るかということだ。だから、その時の自分の「一番いいところ」と時代がマッチする形を考えながら、源流からの意図をきちんとくみ取っていく。それは決して簡単なことではないが、楽しんでやればいいことだと思う。その大変なことを楽しんでやっている人に、ヨガのエネルギーは流れ、そこから周囲に広がっていく。歌舞伎役者がテレビドラマに出た時に、どうしても歌舞伎っぽくなっていくように。

和の伝統と重なる思い

その思いは、今回取材した、日本の古きよき伝統とかかわる人達が、同じことを話してくれている。繊細で精巧な着物の柄である江戸小紋の染師、作陶家で茶人、書道家という3人に話を聞いたが、皆が皆、伝統を大切にしながら、時代の空気や生き方に合う方法を取り入れ、オリジナリティを発揮。新しい時代を切り開いている。そして、彼らはヨガの考え方に共感し、かつ共鳴していると語る。

大切なのは想い、考え方。それをどのように、伝統+個性の世界で表現し、かつ時代を作っていくのか。3人の考え方や生き方は、とてもヨガであり、興味深い。

「ハタヨガ」という新しい在り方

第2特集は、「ハタヨガの秘密」というタイトルで、ハタヨガについて改めて見ていく。ハタヨガはいつの時代からあって、どのように行われてきたのか。その考え方のベースは何なのか。そして、どのようにヨガの主流メソッドになり得たのか。

そもそもハタヨガと、『ヨーガスートラ』を教典としているラージャヨガ(伝統的なヨガ)は、ベースとしている哲学が違う。だから、「ヨガ」という言葉で哲学の話をすると、何だか混乱しがちだった。今回はその違いを明確に説明しているので、もやっとしていた人は、すっきりするだろう。

でも、今のハタヨガは現代ヨガと違和感なく一つになっている。これはどういうことか? そこは、ぜひ記事を読んでほしいところだけど、ざっくりいうと、それが「ヨガの実践」から得られる結果ということなのだった。これは、監修の先生方の話をまとめ、最後まで原稿を書き終えたところでとても納得感があったので、本当にオススメ。

つまり温故知新

今回の特集二つ、そしてライフスタイル。どれも、通底しているのは、温故知新ということ。古きをたずね新しきを知る。そして、ヨガでもよく言われる「創造、維持、破壊」。破壊まではまあ言いすぎにしても、新しい時代に合うヨガ、伝統を作っている。

ヨガというのは、古いものだが、新しいものでもあり、はやりすたりと関係のないメソッド。だから、何かや誰かと比べるものでもない、自分自身の成長のためのもの。今回は一冊を通して、そんなことをしっかりと学んだ気がする。

(編集部 大嶋朋子)